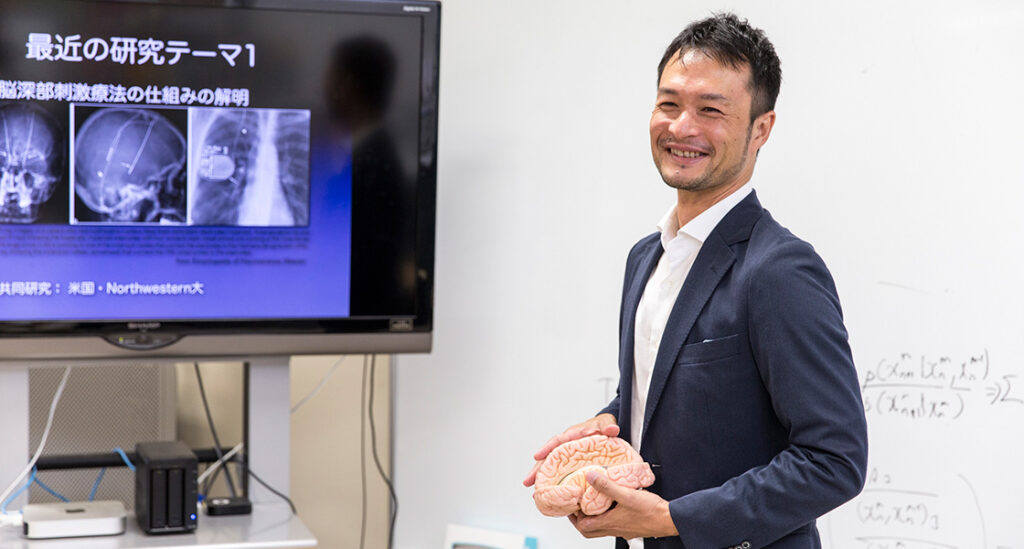

研究概要

当研究室では、脳の情報処理の仕組み、特に、神経細胞をはじめとする脳神経系のハードウェア的特性と脳計算理論のリンクを目指し、主に数理的解析手法・モデルシミュレーションにより研究しています。

網膜機能と機能障害

視覚情報処理の第一段階を担う網膜は、光刺激を電気信号に変換する以上の機能を果たしていることがわかってきました。外界は絶えず変化しているため、視覚情報は一般に時間的に変化しています。したがって、網膜情報処理においては、網膜回路のダイナミクス(動的な特性)が重要な役割を果たすはずです。しかし、そのメカニズムや機能的な構成はまだ完全には解明されていません。また、変性した網膜は、光刺激がなくても自発的な活動を示すことが知られています。このことは、視細胞の消失から始まる網膜変性が、二次的な変性を引き起こしていることを示唆しています。このような異常な自発活動のメカニズムを解明することは、網膜変性症の病態を理解することにつながり、網膜疾患の治療法の開発に貢献することが期待されています。

知覚情報処理のための動的計算の機構

外界は時々刻々と変化しているため、視覚や聴覚といった感覚情報は時系列データとして取得されます。こうした時系列データからどのように特徴を抽出するのか、経時的に変化する情報をどのようにニューラルネットワークのダイナミクスに埋め込むのかは、十分に理解されていません。また、外界を効率的かつ正確に認識するためには、複数のモーダル情報を活用することが重要であり、脳はそれを行っています。異なるモダリティの統合や、脳内における異なるモダリティ間の相互作用(視覚の聴覚への影響、あるいはその逆、など)は、まだ未解決の問題です。本研究では、神経回路網の力学的側面から、このような問題のメカニズムの可能性を研究しています。

脳波データ解析

脳活動計測には様々な方法がありますが、身体的拘束性などが比較的低い、非侵襲的な方法の一つに脳波計測があります。脳波は、神経細胞が活動した時に生じる電気活動が頭皮から計測されたものであり、脳波から脳活動に関する情報を抽出できれば、脳機械直結型インターフェースなどの応用技術に活用できるため、脳波のデータ解析方法について研究しています。